Las lecturas colectivas en las fábricas, campos y talleres ayudaron a la difusión de conocimientos y la consolidación de una nítida conciencia de clase. Algunos pasajes, como la censura, están volviendo a ocurrir.

Lawrence marchan con pancartas en solidaridad con los huelguistas textiles en Massachusetts.

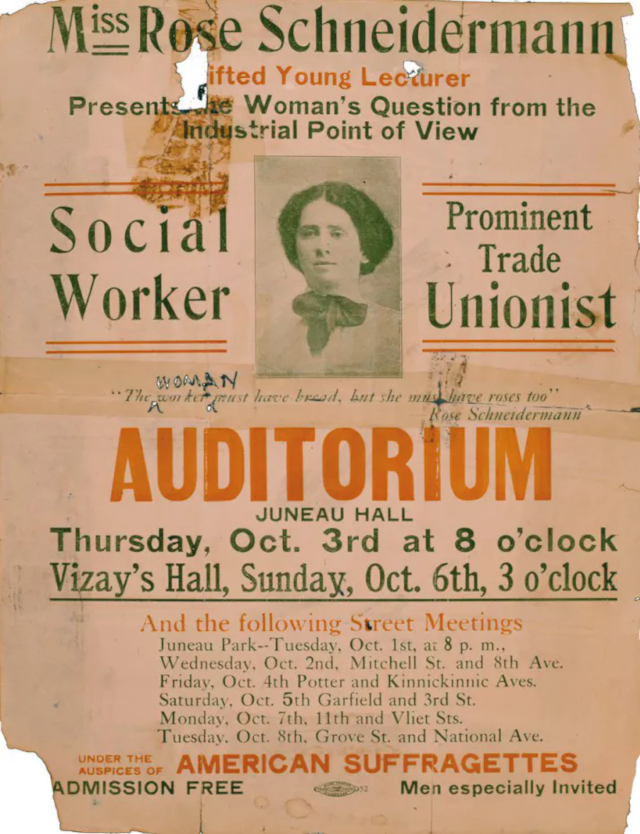

«Queremos pan, ¡y rosas también!”, la exigencia clamaba ya en 1912 en las pancartas de las trabajadoras textiles en la huelga de Lawrence, Massachusetts. Un lema inspirado en el poema homónimo del sindicalista de la IWW James Oppenheim, publicado en The American Magazine pocos meses antes. Desde entonces, la frase es un recordatorio de que históricamente el movimiento obrero no solamente ha aspirado y se ha movilizado por cuestiones económicas, sino también por unas condiciones laborales dignas y el derecho al disfrute de una vida plena. Y para alcanzar esa vida plena, el acceso a la cultura siempre ocupó un lugar preferente en el imaginario de clase como pilar fundamental para cualquier proyecto emancipatorio.

Las aspiraciones de mejora intelectual entre la clase trabajadora se pueden rastrear ya en la implantación de la lectura colectiva en las tabaquerías cubanas durante la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la iniciativa del asturiano Saturnino Martínez, emigrado a la isla. Martínez trabajó como torcedor tabaquero y, además, impulsó el semanario socializante La Aurora, desde el que se hacía propaganda para la implantación de la lectura en las fábricas. Esto se llevó a cabo por primera vez en el taller El Fígaro el 7 de enero de 1866 y fue recogido en el semanario, que relata cómo los 300 torcedores decidieron que uno de ellos hiciera de lector pagado por una cuota del resto de compañeros, con el fin de resarcirle del jornal que dejaba de percibir durante el tiempo empleado en leer en voz alta.

La costumbre se hizo popular y se extendió a otros talleres. Pero, si bien en un primer momento era reconocida de facto por los empresarios, pronto sería prohibida en toda la isla por un decreto de la Capitanía General el 14 de mayo de l866, con el argumento de que, debido a “esas lecturas públicas, las reuniones de artesanos se convertían en círculos políticos, y de los periódicos se pasaba a libros sediciosos que alteraban la moral y el orden públicos”. No serviría de mucho, pues pese a la prohibición, los trabajadores continuaron con sus lecturas colectivas y pronto la práctica desembarcaría en las tabaquerías de Puerto Rico, Nueva York o Tampa, llegando también a la península, como señala el historiador José Pérez Vidal: “Esta institución docente de la lectora arraigó de modo especial en las fábricas del Norte: La Coruña, San Sebastián, etc.” y reflejan novelas como La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, cuya protagonista, Amparo, se gana la vida leyendo en voz alta a sus compañeras cigarreras; o el reciente cuento de La niña lectora, del escritor Manuel Rivas. También se extendería a otros sectores industriales y al campo, entre jornaleros de cortijos y latifundios. Las lecturas colectivas en las fábricas, campos y talleres ayudaron así a la difusión de conocimientos y la consolidación de una nítida conciencia de clase. Las reivindicaciones económicas se unían, pues, a un apasionado deseo de mejora intelectual.

Y no solo en los centros de trabajo, la lectura formaba parte también de una ética del tiempo libre basada en la formación humana del obrero, además de que el hecho de compartir estos textos estigmatizados por el poder, transformaba el mismo acto de leer y cultivarse en un gesto casi místico de superación para una clase condenada al analfabetismo.

Así lo cuenta Díaz del Moral en Historia de las agitaciones campesinas andaluzas (Alianza, 1979): “El anhelo vehemente de aprender invadió a las masas. Se leía incesantemente: de noche en los caseríos, de día en la besana; durante los descansos (cigarros) se observaba siempre el mismo espectáculo, un obrero leyendo y los demás escuchando con gran atención. Un periódico era el regalo más agradecido que podía hacerse a un obrero que estuviera de varada. Con la comida llevaban los jornaleros en las alforjas algún folleto o algún periódico. En cualquiera de los pueblos sindicalistas se recibían muchas centenas de ejemplares de la prensa de sus ideas, que compraban hasta algunos que no sabían leer”.

Cartel de 1912 de Rose Schneiderman con su famosa cita de pan y rosas.

Incluso Ramiro de Maeztu, que más tarde acabaría integrando las filas de la reacción, mostraba su asombro desde las páginas de El Imparcial en 1901: “Estos libros, folletos y periódicos no se leen de la misma manera que los otros, ni corren igual suerte. El libro burgués (aceptemos la palabra) una vez leído pasa a la biblioteca hasta que los hijos lo descubren si se vuelven curiosos al crecer. Pero el lector de las obras anarquistas, obrero por punto general, no tiene biblioteca ni compra los libros para sí solo. El firmante de este artículo ha presenciado la lectura de La conquista del pan en una casa obrera. En un cuarto que alumbraba quedamente una vela se reunían en las noches de invierno hasta catorce obreros. Leía uno de ellos trabajosamente; escuchaban los otros. Cuando el lector hacía punto, sólo el chisporroteo de la vela interrumpía el silencio…”.

Cultura obrera

Para sentar las bases de una sociedad radicalmente diferente, debía existir además una cultura específicamente obrera. La cultura no podía reproducirse en los medios y en los términos en los que se había producido la del enemigo burgués. Tal y como describe Alejandro Civantos en su documentado Leer en rojo (Fundación Anselmo Lorenzo, 2017), ello llevó durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX a una inusitada proliferación de editoriales propias con publicaciones humildes, habitualmente folletos, de precio reducido pero tiradas colosales y realizadas en muchos casos por autodidactas, con las que se establecía una lucha por la hegemonía cultural frente al enemigo sistémico. Cultura obrera, dirigida a obreros, hecha por obreros.

También la forma de distribución rompía dinámicas previas: la librería, templo burgués para bolsillos acaudalados, daba paso al producto de quiosco, asequible, de reparto callejero o a la puerta de las fábricas por medio de paqueteros… incluso a veces repartidos de manera gratuita, como haría el sindicato del Transporte con los folletos del grupo Prometeo en los autobuses urbanos de Barcelona.

Y en la misma medida nacería toda una pléyade de revistas que tratarían los temas más diversos con los que abrir camino a la transformación social por medio de la divulgación filosófica o científica: sexualidad, higiene, racionalismo, control de la natalidad. Simbólicamente llamada sociológica, será la enciclopedia del obrero, que también se nutrirá de crónicas y reportajes que se hacen eco de luchas desarrolladas en otros confines del planeta pero muy cercanos en sus aspiraciones emancipatorias: las revoluciones mexicana o rusa, las ocupaciones de fábricas en Italia, las experiencias sindicales en Francia…

Por su parte, las pequeñas novelas libertarias de series como La novela ideal y La novela libre, tendrán un éxito extraordinario con tiradas que en algunos casos llegarán a los 50.000 ejemplares, y suponen la respuesta anarquista a aquellas otras pensadas para la pequeña clase media del momento, como La novela corta, Los contemporáneos o El cuento semanal, que reproducían los roles tradicionales de explotación humana y sexual. Así reflexionaba Federica Montseny, la anarquista que llegaría a ser la primera mujer ministra de Europa, acerca de la editorial familiar: “Éste era el crimen cometido por La novela ideal: liberar las relaciones entre las mujeres y los hombres y luchar contra lo que era constante intromisión del clericalismo, lo mismo en la enseñanza, que en la cultura, que en la prensa”.

Las bibliotecas

Y en paralelo a todo ello, el establecimiento de bibliotecas en ateneos y cooperativas obreras. Recordemos que en España, el nacimiento de las bibliotecas públicas será más tardío que en el resto del mundo occidental, por lo que, en no pocas ocasiones, serán los organismos obreros los encargados de suplir esa carencia, tal y como recuerda el historiador y expresidente del Ateneo Ferrolán, Eliseo Fernández: “El movimiento obrero fue a menudo pionero a la hora de establecer bibliotecas públicas y, de hecho, la de Ferrol, gestionada por el Centro Obrero de Cultura, era la única pública de la ciudad antes de la guerra”.

No es extraño que, precisamente, una de las labores destacadas del golpe militar de Primo de Rivera fuera intentar desmantelar esa ingente red cultural para embridar a un movimiento obrero en auge, y en particular a su insobornable corriente libertaria, imponiendo la censura previa en todas las publicaciones inferiores a 200 páginas –una fórmula evidente de combatir los folletos que se habían extendido como la espuma entre las masas trabajadoras–, desmantelando imprentas, deteniendo a impresores y libreros y persiguiendo, e incluso condenando a muerte, a paqueteros.

En todo caso, tras el fin de la dictadura castrense y el exilio de la monarquía, y con una república recién instaurada, tanto el Gobierno, a través de organismos como el Patronato de Misiones Pedagógicas y la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros (JIAL), como las diferentes organizaciones políticas y sindicales a través de Ateneos Libertarios y Casas del Pueblo, se lanzarán nuevamente a una frenética actividad cultural y educativa. Y de manera extraordinaria, en un contexto tan complejo como el de la guerra, surgirán organismos como Cultura Popular, que promoverán la apertura de círculos de estudio y facilitarán el establecimiento de bibliotecas en guarderías, hospitales, cuarteles… ¡y hasta en trincheras en el frente! Por su parte, los partidos y sindicatos establecerán sus propias escuelas racionalistas, de capacitación profesional, y no pocas empresas colectivizadas contarán con bibliotecas técnicas para sus trabajadores.

La quema de libros

Con todo, este ingente esfuerzo culturizador será poco más que un efímero espejismo pues, según vayan avanzando y ocupando militarmente territorio las fuerzas nacionales, se dedicarán a poner al día viejas prácticas de la Inquisición, aplicando el “fuego purificador” al libro, tal y como exigía Arriba España, órgano de Falange, en su primer número de 1 de agosto de 1936: “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. ¡Camarada! ¡Por Dios y por la patria!”, o informaba el ABC nacional en su edición de 26 de septiembre de 1936 al respecto de la situación en la ciudad de Ávila: “Los falangistas, al día siguiente de iniciarse el Alzamiento, recogieron en kioskos y librerías centenares de ejemplares, que fueron quemados como merecían. Con posterioridad, los valientes y abnegados requetés realizaron una labor análoga”.

Prácticamente todas las ciudades relevantes verán arder piras de literatura disolvente, tal y como enumera el historiador Francesc Tur en El bibliocausto en la España de Franco (1936-1939) (Piedra, Papel Libros, 2018). Las fuerzas nacionales solo respetarán aquellas obras “cuyo contenido responda a los sanos principios de la religión y de la moral cristiana, y que exalten con sus ejemplos el patriotismo de la niñez” (Orden de 4 de septiembre de 1936, promulgada por la Junta de Defensa Nacional). La quema de libros, la depuración de fondos editoriales, el expurgo en bibliotecas, se convertirán en una práctica habitual para las autoridades franquistas.

En abril de 1939, recién acabada la guerra y con motivo de la Feria del Libro, el falangista Sindicato Español Universitario celebrará en el patio de la Universidad Central una quema pública de libros “que durante el dominio rojo sirvieron para corromper y engañar a las juventudes de la llamada Universidad Popular”. En la quema, ardieron títulos no solo políticos y sindicales sino también obras de autores como Blasco Ibáñez, Ortega, Baroja, Unamuno… “En España los hombres jóvenes tienen el valor de quemar vuestros libros y, sobre todo, de quemarlos sin un gesto de aflicción”.

La cultura volvía ser coto privado para unas clases populares que nuevamente quedarán enterradas bajo la pesada losa oscurantista.

Miguel Ángel Fernández - redaccion@lamarea.com

Contenido Original por lamarea.com